Ça y est ! Les vacances de Noël sont arrivées ! 🙂 Afin de profiter au mieux de cette période qui, même si elle sera certainement très occupée, laissera peut-être un peu de temps pour lire, voici trois bons romans 2013 qui, à mon sens, son vraiment de beaux romans. Peut-être un bon petit cadeau à venir ?…

Parmi les bons romans 2013 : Delphine Coulin, Voir du pays

Delphine Coulin, 40 ans, n’est pas une inconnue car elle signe ici son cinquième livre, Voir du pays.

L’argument est original et ambitieux : deux amies de lycée inséparables, Aurore et Marine, décident à 25 ans de s’engager dans le 3e RIMA de Vannes. À la recherche d’une vie aventureuse, elles partent au cœur du combat en plein Afghanistan.

Voir du pays ? Non, pas vraiment. Pendant six mois, elles vivent dans la vallée de Kapisa, le « trou du cul du monde », un véritable cauchemar. Violence, horreur, bref, la guerre, la vraie. Celle qui fait mal partout, autant au corps qu’à l’âme.

Avant de revenir au pays, la France leur accorde trois jours à Chypre, comme un sas de décompression, dans un hôtel cinq étoiles. Et ?…

Un roman très fort, talentueux assurément, qui appelle un chat un chat, sur l’engagement des femmes dans la guerre et sur les séquelles profondes qui en découlent, qui ne sont pas seulement issues de l’ennemi…

Un autre bon roman 2013 : Loïc Merle, L’Esprit de l’ivresse

Encore un roman qui s’immisce dans les sordides banlieues parisiennes ? Encore de la récrimination convenue, de la thèse sociale bien pensante, des clichés un peu nihilistes ? Eh bien non ! Pas du tout.

Loïc Merle signe ici L’Esprit de l’ivresse, son premier roman. Et pour un premier roman, c’est un coup de maître. L’auteur est un ancien prof en collège à Argenteuil (Val d’Oise). Il était au cœur des émeutes de 2005. Pour autant, il ne glisse pas dans les archétypes ou les représentations. Il s’appuie sur ce type d’événement pour dresser un portrait de la France-mosaïque, celle qui, border line, attend avec impatience un nouvel avenir. Une Révolte dont un simple contrôle d’identité va être le prétexte.

Des plaies, certes. Mais pas seulement. Surtout trois regards sur le monde, celui d’un vieil Arabe fatigué, d’une pasionaria légèrement hystérique et d’un président qui s’enfuit. Et, en toile de fond, le besoin d’une nouvelle renaissance mettant au centre le lien entre humains. Un roman qui cogne dur sans jamais verser dans la facilité. Personnellement, je suis admiratif de la plume de cet auteur.

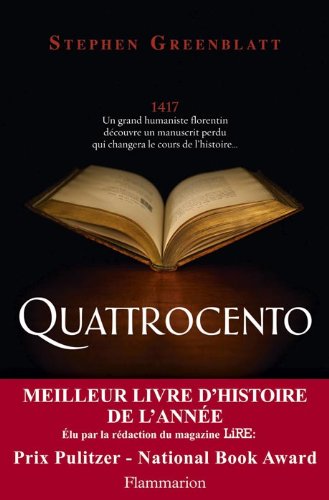

Encore un bon roman 2013 : Stephen Greenblatt, Quattrocento

Mais oui, De Natura Rerum de Lucrèce, qui s’appuie sur la philosophie d’Épicure, c’est encore d’actualité. Du moins les questions qui y sont posées et la vision du monde qui y est proposée. Jusqu’à changer certainement les soubassements de la société jusqu’à nos jours. Et ce n’est pas un spécialiste d’Anatole France dans mon genre qui oserait prétendre le contraire !

Stephen Greenblatt rend hommage à cette œuvre de l’esprit qui montre que nous n’avons rien à expier dans notre vie humaine, et que la seule clef d’une vie est d’aspirer au bonheur, puisque finalement tout se vaut dans une optique sceptique.

Cette pensée serait sans doute tombée dans l’oubli si un passionné de livres antiques du XVe siècle, le Florentin Le Pogge, secrétaire de papes, ne s’était pas penché sur la question. Cette quête ne donnera rien d’autre que la Renaissance italienne !

Greenbatt est un érudit universitaire américain, et son roman est très documenté. Pour autant, il reste agréable à lire, comme une aventure haletante qui fait bien sûr penser au Nom de la rose d’Umberto Eco.

En savoir plus sur trois bons romans 2013

- Delphine Coulin, Voir du pays, Grasset, 2013

Extrait

Elle était à dix mille mètres au-dessus du sol et elle volait. L’avion glissait à travers les nuages, rejoignait le ciel bleu, et s’éloignait de la terre à une vitesse si grande que la vallée couleur de sable et les villages qui avaient fait son quotidien pendant six mois paraissaient à présent microscopiques. Aurore regardait par le hublot cette terre qu’elle quittait et ne reverrait jamais.

Assise à côté d’elle dans l’avion, Marine avait mis son masque de sommeil, comme Fanny et la plupart de leurs collègues. On se serait cru dans la salle de projection d’un film où les spectateurs auraient eu les yeux cachés par des masques bleus. Tous étaient encore en treillis. Tous essayaient de dormir. De l’autre côté de l’allée, Max se concentrait sur un film, le visage à quelques centimètres seulement de l’écran incrusté dans le siège devant lui, comme si le fait de s’en approcher le plus possible allait l’aider à oublier l’enfer d’où ils venaient. Ses yeux étaient hallucinés, et de temps en temps, il gobait un valium dans la boîte posée sur la tablette devant lui sans même le regarder : son doigt faisait sauter le petit opercule d’aluminium et amenait le cachet à sa bouche par réflexe. Fanny avait fini par lui donner un cocktail explosif, quatre tablettes de comprimés rouges, roses, bleus, jaunes. Plus loin, un colosse aux cheveux roux s’était mis du rap dans les oreilles à s’en faire exploser la tête. Ses mains étaient crispées de chaque côté du repose-tête du siège devant lui, à tel point que sa peau en devenait blanche aux jointures. Ses paupières étaient serrées comme celles d’un enfant qui décompte les secondes avant le début d’une partie de jeu. Les autres cherchaient juste à se reposer pour être en forme en arrivant. Pour eux, l’avion n’était qu’un sas avant le sas. Et le «sas de décompression» à Chypre, c’était les vacances. La liberté retrouvée. L’Europe.

L’officier de l’armée de l’air a parlé au micro comme une de ces hôtesses qui vous accueillent à bord d’une voix cotonneuse annonçant que les prochaines heures vont être une bulle de tranquillité et de bonheur où tous les désirs seront exaucés. Aurore sentait ses muscles se détendre un peu, comme si son corps lui-même, son sang, sa peau savaient qu’ils n’avaient plus à être vigilants, que les attaques à l’explosif se conjuguaient désormais au passé, qu’ici elle ne risquait plus rien. Elle a soupiré, cherchant à se relâcher : dans quelques heures, elle serait à Chypre et la vallée de la Kapisa ne serait plus qu’un souvenir.

Chypre était juste au milieu entre la France et l’Afghanistan : étranger, mais pas trop, familier, mais pas trop non plus. Un choix bien calculé. L’officier hôtesse de l’air a dit :

– Vous allez vous retrouver tous ensemble après avoir vécu les mêmes choses, les mêmes missions, dans un cadre plus détendu, plus agréable, plus… civilisé.

- Loïc Merle, L’Esprit de l’ivresse, Actes Sud, 2013

Extrait

Mais cette évasion ne dura guère : dans l’enfer pullulant qu’il quittait, on dut se souvenir in extremis de son nom. Il eut l’impression qu’on venait le chercher : la vie, la vraie vie semblait-il, que jusqu’ici il n’avait pas connue, le rappela. Alors il ouvrit

les yeux, et tout réapparut : d’abord trois tours gigantesques qui ressemblaient à des plantes sauvages, à la sauvagerie même, puis la dureté géométrique de la ville et du tracé des routes, puis la masse imposante des rues droites et des immeubles dont la suite sans fin figurait un monde à part. Une lévitation cessa, il était comme ramené au sol ; une fulguration cessa. Son malaise passait, s’écoulait vers ses jambes, se rétractait jusqu’à ne plus former qu’une petite boule dans sa poitrine, mais, diminuant, la douleur le laissait démuni. Comme il relevait la tête, il entendit un rire

rauque s’attarder quelques instants auprès de lui, avant de s’évanouir… Il se sentait écrasé…

À terre, M. Chalaoui cligna des yeux un long moment, comme si ce mouvement répété des paupières était capable de faire renaître quelque chose en lui, de faire repartir le demi-cadavre. Puis, ayant recouvré un peu de force, il réussit, presque à regret, à se remettre debout, trouvant le moyen de regarder ce qui se passait alentour : les couleurs qu’il discernait, les gens, paraissaient inchangés, inconscients de sa brève absence, et personne ne l’avait aidé à se relever. Mais il s’inquiétait : quelqu’un peut-être l’avait vu à genoux, s’était moqué de lui, et répandait en ce moment même la nouvelle de sa faiblesse dans tout le quartier ; cette crainte le piqua

davantage que le souci de sa propre santé et, jetant de brefs coups d’œil vitreux de tous les côtés, délaissant la promesse d’une franche délivrance, M. Chalaoui se pencha pour ramasser son cabas et reprit péniblement son chemin. Tandis qu’il se traînait, tentant de dominer ses vertiges et la lourdeur de ses membres, la bulle de

calme qui l’avait entouré pendant sa défaillance éclata soudain et des sifflements familiers reprirent possession de ses oreilles. Son souffle était entravé, comme barré par un mur à la sortie de sa bouche ; il sentait ses doigts s’ouvrir et se fermer convulsivement,comme si, désormais, ils appartenaient à quelqu’un d’autre (pourtant, quels efforts il avait consentis depuis sa naissance pour les faire siens, ainsi que ses mains !) ; une brise qui s’était levée se faufilait dans le col de sa chemise et glaçait son cou. Et il pouvait, par un étonnant dédoublement, juger de sa propre apparence : il avait l’air harassé, et pitoyable, et dément. Réellement, il devait avoir perdu la tête : il entendait à nouveau des Voix, mais elles ne consistaient plus en un borborygme continu qui l’avait poursuivi des années et dont se détachaient de temps à autre un mot ou une phrase ; c’était des Voix claires et unanimes, gonflées de mauvaise foi, qui lui répétaient un ordre irrité et comme blanc de maladie : Rentre chez toi Rentre chez toi Rentre chez toi Obéissants, ses pieds raclaient mécaniquement l’asphalte, luttant contre l’engourdissement qui le menaçait tout entier ; gardant les yeux baissés il surveillait ses trop grands pas, laissant ses bras se balancer au hasard pour empêcher la chute. Sa démarche chaloupée, son port de tête raide ne surprenaient personne, ne dérangeaient pas : on passait rapidement devant lui, derrière, on

le contournait sans agacement, on le poussait au besoin. Et il fut tenté plus d’une fois d’échapper à la cohue et de s’allonger sur le trottoir, quitte à se faire piétiner, qu’en l’achevant au moins on lui prêtât attention… Cependant il continuait, tentait coûte que

coûte de rester digne, et fidèle à on ne sait quels idéaux absurdes de probité et d’intégrité que, de toute façon, peu de gens ici auraient pu reconnaître… Il était aux Iris… Mais, épuisé, il dut s’arrêter au bout de la montée, au milieu d’un pont, et prendre appui sur une rambarde qui résonna légèrement au contact de sa chevalière ; et ce n’est qu’après de longues minutes que, un peu revigoré par la froideur et la solidité de l’acier, il put considérer cette éternelle vue : la gare au-dessous de lui, les nombreux panaches de fumée, l’étalage désordonné des bâtiments, des rails, des entrepôts, l’horizon trouble, tous semblables à hier, et dont la permanence tenait à sa place le compte des jours passés en assurant la liaison entre les temps si différents de son existence. Toutefois, il décelait aujourd’hui quelque chose de nouveau dans l’air, dans le paysage, dans son propre regard, et l’atmosphère et lui-même s’en trouvaient apaisés. En contrebas, sur les quais, une masse joyeuse

et mouvante attendait un train qui l’emmènerait loin, ce vendredi, et la ferait pénétrer à l’est l’or généreux et artificiel du jour finissant. Et, répondant à cet appel qui n’avait nul besoin de se faire entendre, à ces désirs sans cesse répétés de renoncement, les rainures rutilantes d’une locomotive s’extirpèrent de l’ombre projetée du pont et surgirent sous M. Chalaoui, si près de ses pieds qu’il eut l’impression de courir sur son toit ; le train freina, et un crissement lamentable que même lui, pratiquement sourd à tout ce qui n’était pas ses Voix, ne pouvait ignorer, monta dans le ciel

et s’y dispersa, absorbé par le beau temps. Puis, après un court arrêt, les wagons s’ébranlèrent d’une secousse et repartirent lentement, et c’était comme si un géant, là-bas, au centre de la ville dressée, attirait les voyageurs à l’aide d’une lourde corde… À son grand étonnement, M. Chalaoui observait tout cela non suivant

l’habitude, mais avec intérêt, voyait différemment : une certaine modification de la réalité lui apparaissait, un très léger glissement qui ouvrait des perspectives inédites… Sans doute aurait-il dû en profiter pour acheter un ticket et, sans hâte, descendre les escaliers menant aux voies, attendre patiemment ; ensuite les courants d’air auraient rafraîchi sa tête enflammée, les vêtements des passagers lui auraient semblé de plus en plus insolites à mesure qu’ils se seraient approchés de Paris ; et il aurait vérifié souvent la propreté de ses ongles et de ses bras de veste, regretté le ton trop sombre de son pantalon, tapoté son cabas comme un sac de voyage, se serait inquiété de la conservation de ses fruits pour un si long trajet. Puis

ça aurait été un autre train, quelque part, qui l’aurait conduit vers des confins qu’il ne parvenait pas à se représenter. Mais, pensa-t-il, il était bien tard pour espérer prendre une mer qui le ramènerait chez lui – c’est-à-dire dans n’importe quel endroit du vaste monde où il pourrait se sentir chez lui. Alors M. Chalaoui comprit pourquoi tout lui semblait changé : il savait qu’il ne quitterait plus le quartier des Iris. Et il était extraordinairement soulagé de posséder au moins cette assurance, qui n’était certes pas plaisante, mais sur laquelle il pouvait se reposer. C’est alors qu’une Voix prit brièvement le dessus sur les autres, sur le marais de milliers d’autres, et lui souffla à propos : Tu n’as rien fait de ta vie.

Extrait

Quand j’étais étudiant, je passais souvent à la coopérative de Yale, à la fin de l’année universitaire, pour trouver de quoi lire pendant l’été. J’avais très peu d’argent, mais la librairie bradait régulièrement ses invendus qui s’entassaient pêle-mêle dans des caisses que je fouillais, sans idée préconçue, attendant qu’un titre attire mon attention. Lors de l’une de ces explorations j’ai été frappé par la ouverture extrêmement étrange d’un livre de poche, illustré par le détail d’un tableau du peintre

surréaliste Max Ernst. Sous un croissant de Lune, très haut au-dessus de la Terre, deux paires de jambes – les corps manquaient – étaient engagées dans ce qui ressemblait à un coït céleste. L’ouvrage – une traduction en prose du poème de

Lucrèce, De la nature (De rerum natura), vieux de deux mille ans – coûtait dix cents. Je l’ai acheté, je l’avoue, autant pour la couverture que pour l’exposé classique qu’il contenait sur le matérialisme de l’Univers. La physique antique n’est pas un sujet particulièrement drôle pour une lecture de vacances, mais un jour, au cours de l’été, j’ai ouvert le livre et commencé à lire. J’ai très vite trouvé matière à justifier la couverture érotique. Lucrèce débute par un vibrant hymne à Vénus, la déesse del’Amour, dont l’arrivée au printemps disperse les nuages, inonde le ciel de lumière et emplit le monde entier d’un désir sexuel frénétique :

Car sitôt dévoilé le visage printanier du jour,

dès que reprend vigueur le fécondant zéphyr,

dans les airs les oiseaux te signifient, Déesse,

et ton avènement, frappés au cœur par ta puissance ;

les fauves, les troupeaux bondissent dans l’herbe épaisse,

fendent les courants rapides, tant, captif de ta grâce,

chacun brûle de te suivre où tu le mènes sans trêve.

Par les mers, les montagnes, les fleuves impétueux,

les demeures feuillues des oiseaux, les plaines reverdies,

plantant le tendre amour au cœur de tous les êtres,

tu transmets le désir de propager l’espèce.

Saisi par l’intensité de cette ouverture, j’ai poursuivi ma lecture. Une image de Mars, assoupi dans le giron de Vénus – « Mars vient souvent se réfugier sur ton sein, /

vaincu par la blessure éternelle de l’amour. / Il y pose sa belle nuque, puis levant les yeux, / avide, s’enivre d’amour à ta vue, Déesse » –, précédait une prière pour la paix, un éloge de la sagesse du philosophe Épicure et une ferme condamnation des peurs superstitieuses. Parvenu au début d’un très long exposé des premiers principes philosophiques, je m’attendais à décrocher : personne ne m’obligeait à lire ce livre, je n’étais motivé que par le plaisir, et j’en avais déjà eu largement pour mes dix cents. À ma grande surprise, l’ouvrage a continué à me passionner. Ce n’est pas à la langue exquise de Lucrèce que j’étais sensible. Lorsque, plus tard, j’ai étudié le De rerum natura dans sa version originale latine en hexamètres, j’ai perçu la

richesse de son écriture, ses rythmes subtils, la finesse et l’intensité de ses images. Mais ma première rencontre avec le texte s’est faite dans l’honnête traduction anglaise enprose de Martin Ferguson Smith – une version simple et claire, mais guère remarquable. Non, ce qui me touchait, c’étaient la vie et le mouvement qui animaient les phrases au fil de deux cents pages denses. Professeur, j’incite les

étudiants à être attentifs au style des textes qu’ils lisent. Une grande partie du plaisir et de l’intérêt de la poésie dépend de cette attention. Il est néanmoins possible d’être

touché par une œuvre, même dans une traduction modeste. Après tout, c’est ainsi que la plupart des gens, dans la civilisation de l’écrit, ont découvert la Genèse,

l’Iliade ou Hamlet, et même s’il est préférable de lire ces œuvres en langue originale, il est faux de dire qu’elles demeurent inaccessibles autrement.

J’en témoigne, même dans une traduction en prose, De la nature a trouvé un écho très profond en moi. Dans une certaine mesure, c’était une résonance toute personnelle – l’art pénètre toujours les failles propres à la vie psychique de chacun. Au cœur du poème de Lucrèce se trouve une méditation profonde et thérapeutique sur la peur de la mort, une peur qui a dominé toute mon enfance. Ce n’était pas tant la peur de ma propre mort qui m’inquiétait – comme tout enfant bien portant, je me croyais immortel –, que la certitude absolue qu’avait ma mère d’être vouée à une fin précoce.